北海道から鹿児島まで、全国に12カ所の生産拠点11カ所の営業拠点を展開し、年間290万トンの畜水産用配合飼料を提供する日清丸紅飼料株式会社。業界ではトップクラスを誇り、安全・安心な畜水産物の提供に貢献している。2018年の夏にトライアル、2019年の春からは学生が選択する形で対話型AI面接サービスSHaiNを導入した。総務人事広報部次長兼人事課長の加藤さんに導入の経緯、その効果などを伺った。

北海道から沖縄まで、学生は全国からSHaiNを受検

「AIといった最先端のものは、IT関係の企業さんが導入するもので、我々が使うのはもっと後のことだと思っていました。ところが、同じ業界でもAI面接を使い始めていることを知り、『それならば我々でも活用ができて、課題解決にも結び付くツールになるのでは』と考えました」と導入のきっかけを話す。

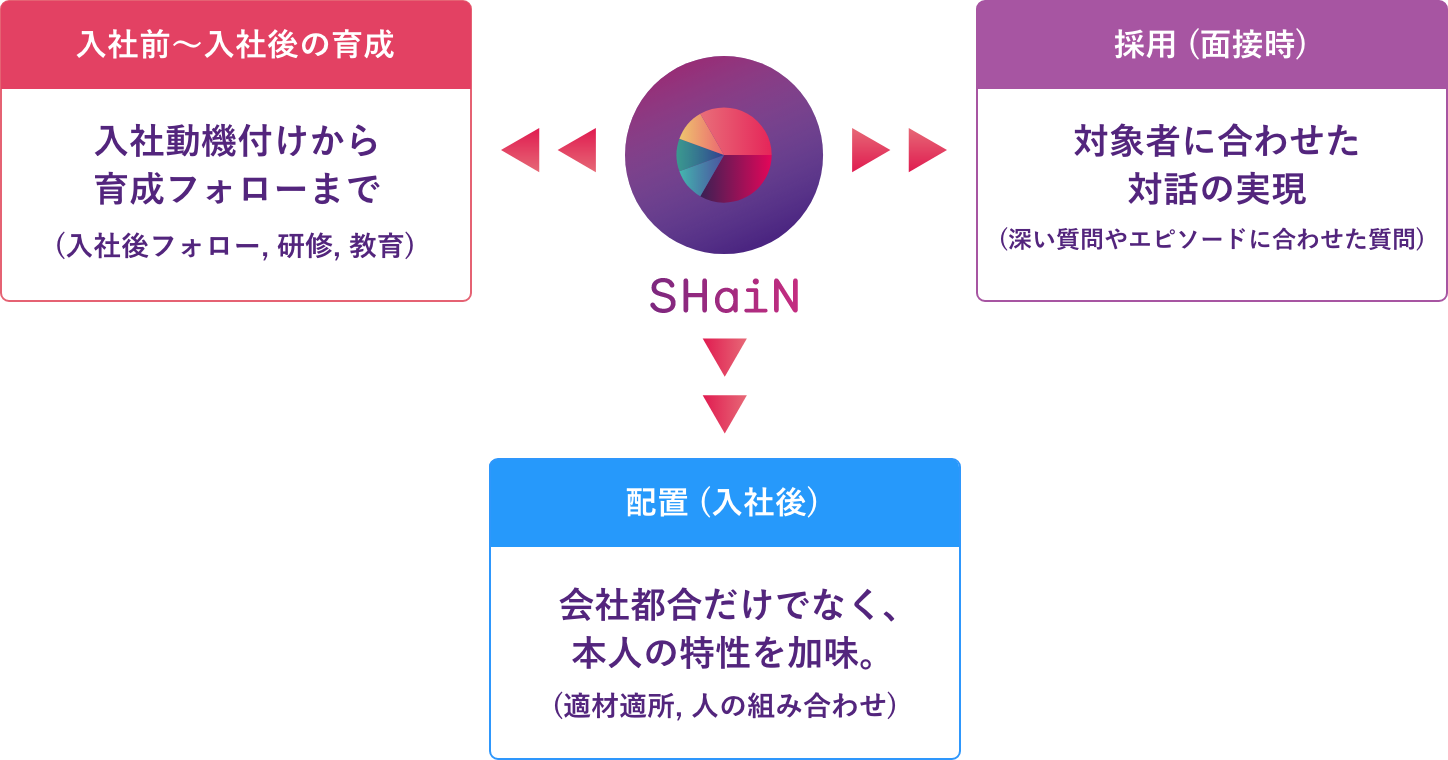

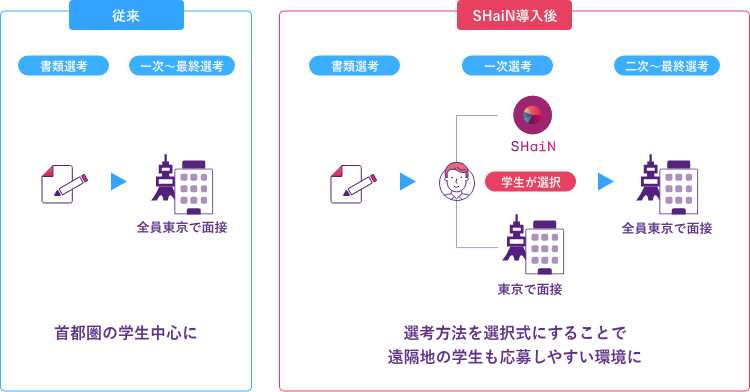

採用の課題は、農学部や水産学部などがある地方の国公立大学の学生に上手く接点を作ることができず、応募が首都圏の学生に偏りがちだったことだ。採用担当者は地方に何度も足を運ぶが、それでも学内や説明会で会える学生の数は限られている。加えて、そこで会った学生を一次面接で東京まで呼ぶのはさらにハードルが高い。「学費が上がっている中で奨学金を利用している学生も多く、就活にかけられるお金も減っています。従来のように『東京本社に来てください』というのは時代に即していないのではないか、AI面接のようなツールによって学生がエントリーしやすくなるのではないか、と思いました」。

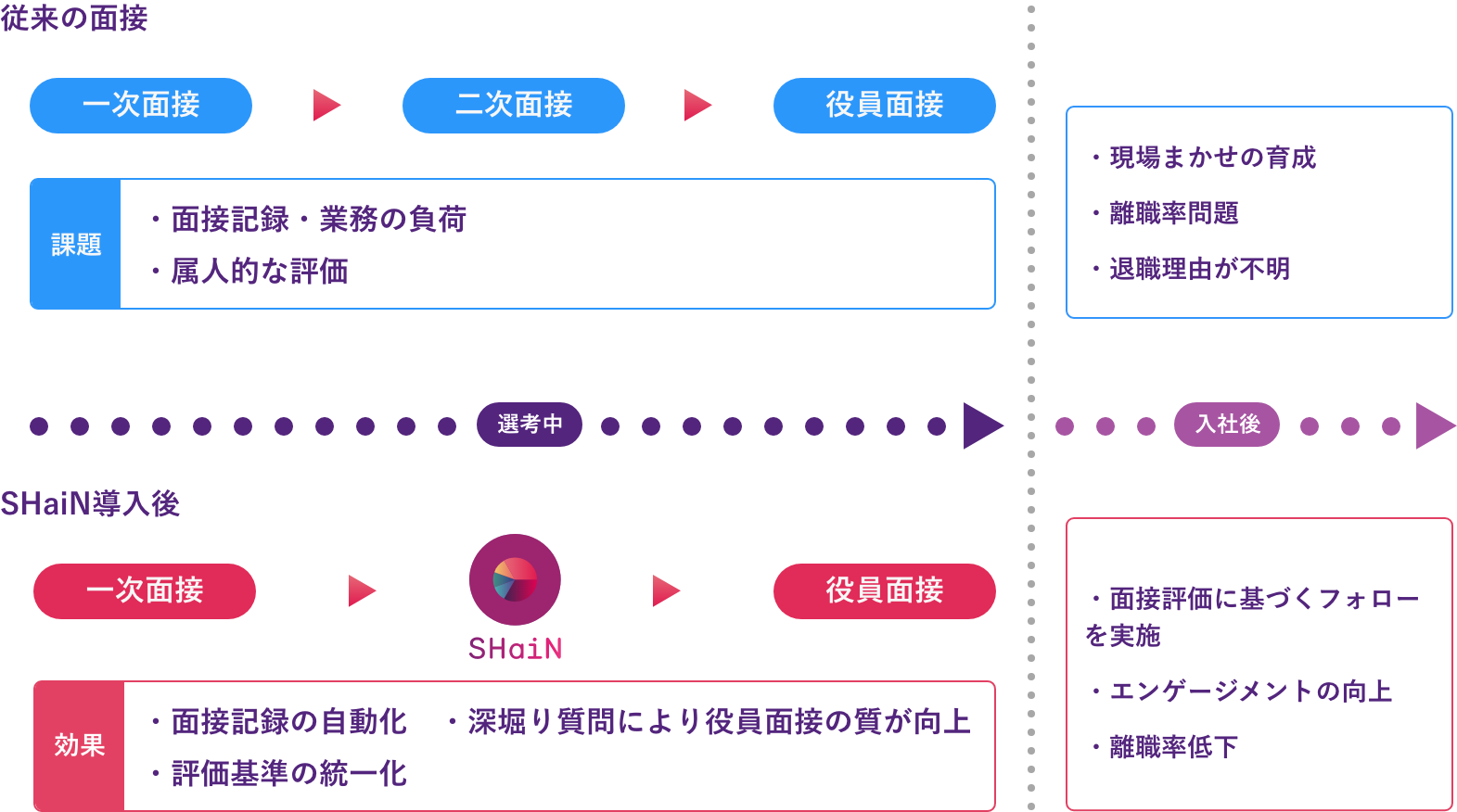

導入にあたっては2018年夏採用の際、従来通りの一次面接に加えてSHaiNも受けてもらい、AIの評価がどの程度人の評価と合致するのか、を試した。「色々な項目に対して、細かく評価が出るんだな、という印象でした。人の評価との合致率は6、7割くらい。ただ、対面の印象が実際にその人物を正しく反映しているのかというと、それはわからないですね。AI面接は人の面接よりも長い時間の対話をするので、もしかしたら、人の面接よりも素の部分がでているのかもしれませんし」。

評価の合致率よりも遠方の学生に選考を受けてもらえるメリットの方が大きいと判断し、2019年春採用から一次面接は「人と対面」か「SHaiN」かを学生が選択できる形にした。「学生のうち、AI面接を選んだのは2割でした。最終的に内定を出した中でも同じく2割ですから、AI面接だから有利・不利ということもなかったですね。むしろ遠隔地からでもエントリーできるという選択肢が増えたことで、今まで応募がなかった大学からも受けてもらえた。北は北海道から南は沖縄まで、本当に全国からです。もちろん首都圏でも、対面の面接日程が合わないなどでAI面接を選択した学生もいました」。

学生の選考機会損失をいかに防ぐか。WEBでの会社説明会もスタートへ

企業側にとってのメリットも大きい。「今のスケジュールでは、人事担当者は採用試験と新入社員の研修の時期が重なり、3月〜5月は休みも取れない状況です。面接で必要なヒアリングと評価の2つの工程のうち前者をAIが人間の代わりにやってくれるということ。ある種、業務委託ですね。人事部の過密なスケジュール感を緩和してくれる要素は多いと感じています」。

2021年春採用も、一次面接の選択肢としてSHaiNを利用する予定だ。「これまでは、全国の学生にリーチしたいと思っていても、人的・時間的に限界がありました。そこで来春からは、普通の会社説明会に加えてWEBでの会社説明会も始める予定です。そうすると会社説明会から一次面接までを自宅で行うことが可能になります。直接会うことはもちろん大事ですが、まずは物理的に足を運べない学生の応募機会の損失をいかに防げるかが重要です」。今の学生はWEBに慣れているので心理的な垣根は低い。対面だけにこだわらず、選択肢を提供して、受けてもらう機会を増やしたいと言う。

「学生の『この会社に入りたい』という気持ちは、会社や社員のことを知っていく過程で膨らんでいくもの。だから、最初は学生の金銭的な部分や時間的な状況を思いやり、AIでもいいと考えています」。

評価レポートの分析は、人事全体を考える参考に

最終面接までは、学生複数に対して会社側の面接官も複数という形式をとっているが、誰もが「自分個人をきちんと見てもらいたい」という思いを持っているため、二次面接や最終面接のあとには、加藤さんが1対1で話す時間を設けているという。「面接は学生側だけでなく、企業側のアピールの場でもあります。売り手市場の今は、会社がしっかりPRしないといけない。また学生も面接では聞きにくいことや個人的な事情など、具体的な話をしてきますから、そこに丁寧に向き合います。会社に親近感を持って、ここで働きたいと思ってもらいたいですからね」。

SHaiNの評価レポートは、採用の有無だけではなく、人事や仕事の仕方全体を見直す機会にもなるという。「どのような資質の高い人が母集団に多いのかが見えるということは、いろいろな面で参考になります」。数年経ってから、SHaiNの真価をさらに深く実感されるかもしれない。

2019年秋、SHaiNに企業が聞きたい事項を3つまで自由に聞くことができるフリー質問が追加導入された。「どんな職種に就きたいのか、その理由や志望度合いなどを本人の言葉で聞けるのはいいですね。思いの強さや温度感などもわかりますから、ぜひ活用したいです」。 学生側の選択肢が広がることで、これまでにない新たな出会いが生まれる。選考を選択できるという柔軟な形でのSHaiNの導入は、企業に新しい風を吹かせてくれそうだ。

2019年12月12日時点