ロジスティックスオペレーションサービス株式会社は、2006年9月に設立され全国40か所に事業展開している物流オペレーションの専門会社。物流拠点における入出庫や保管のみならず、倉庫オペレーションにおける生産性の向上や、輸出入や調達等のバックオフィスサービス、さらには人材派遣までを担っている。

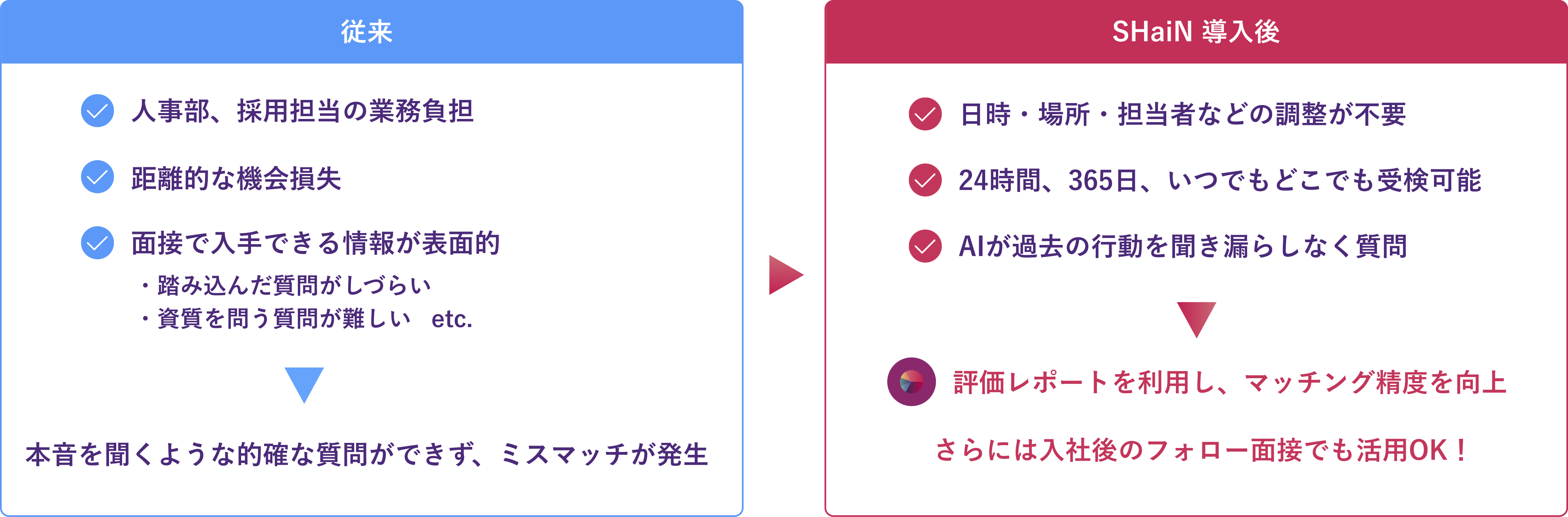

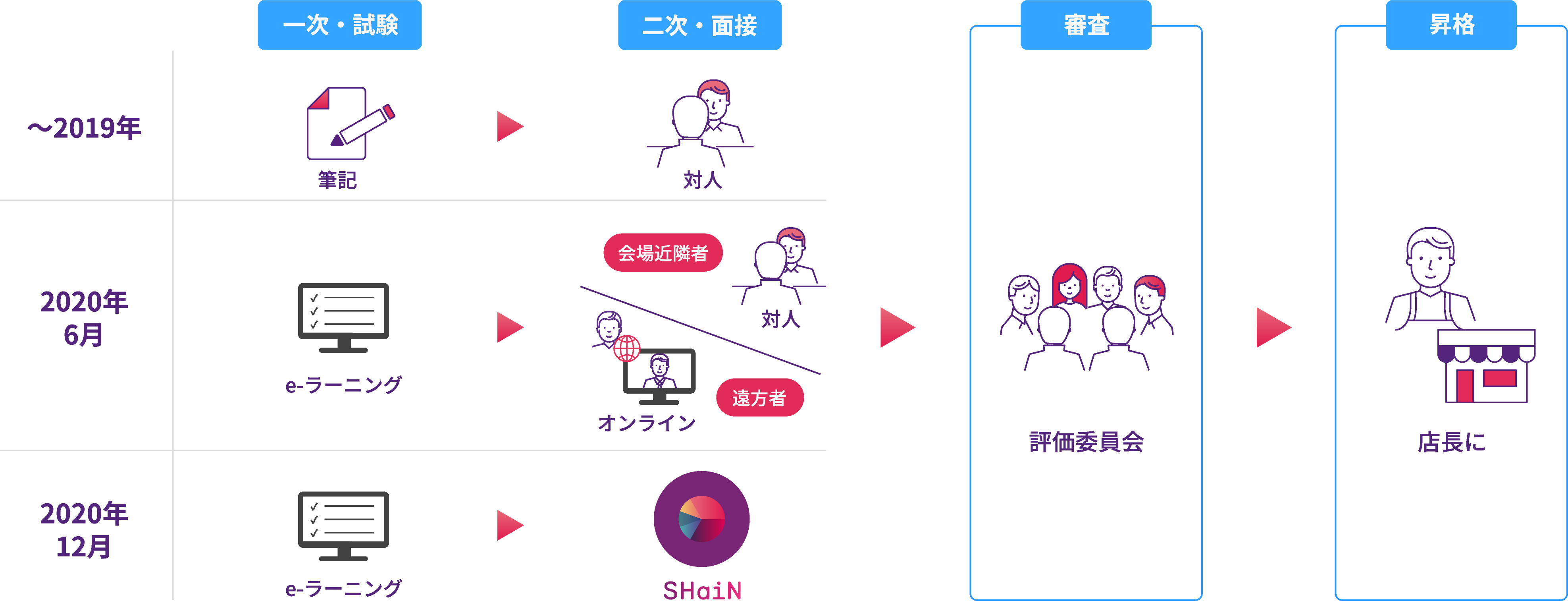

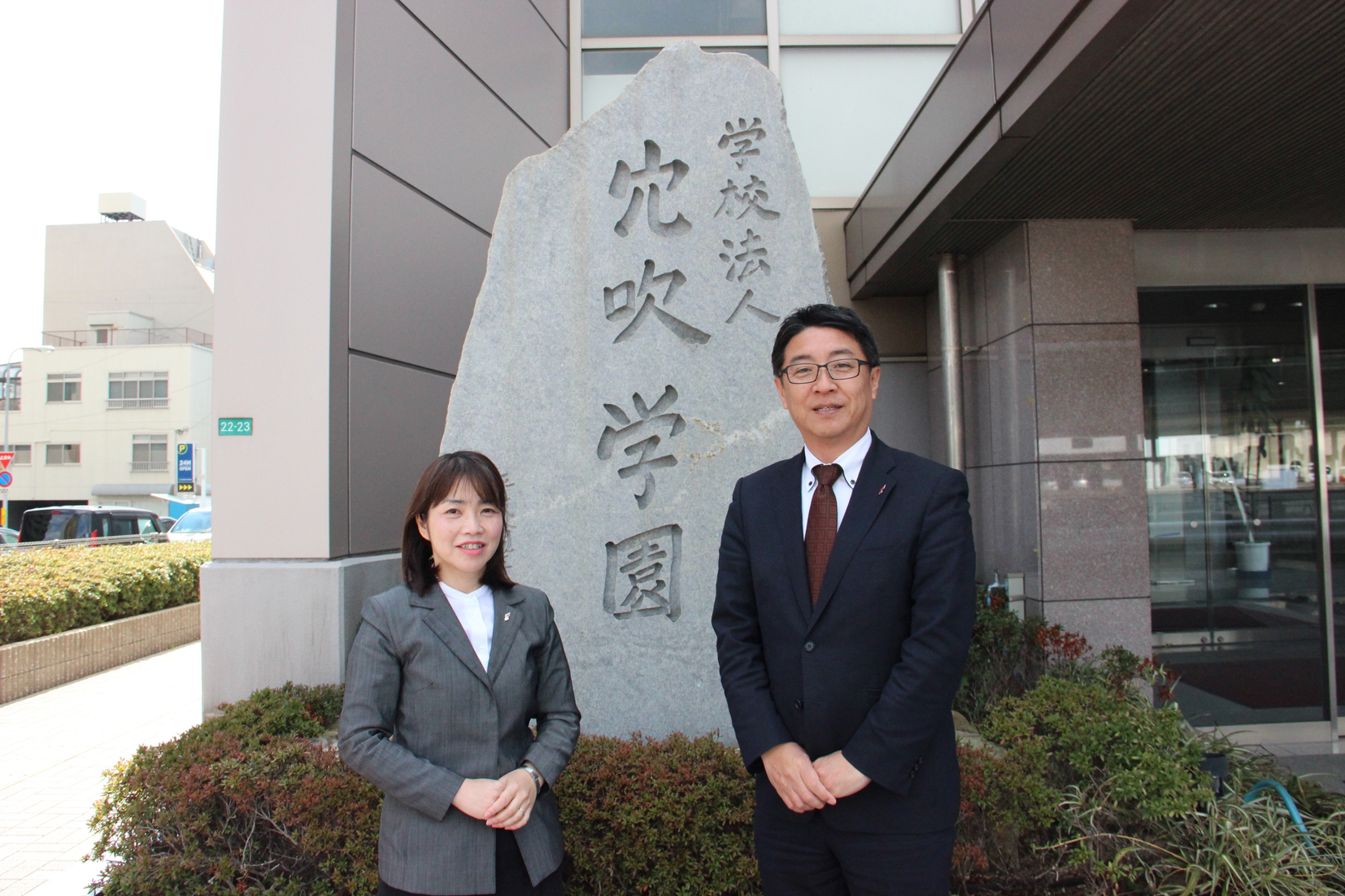

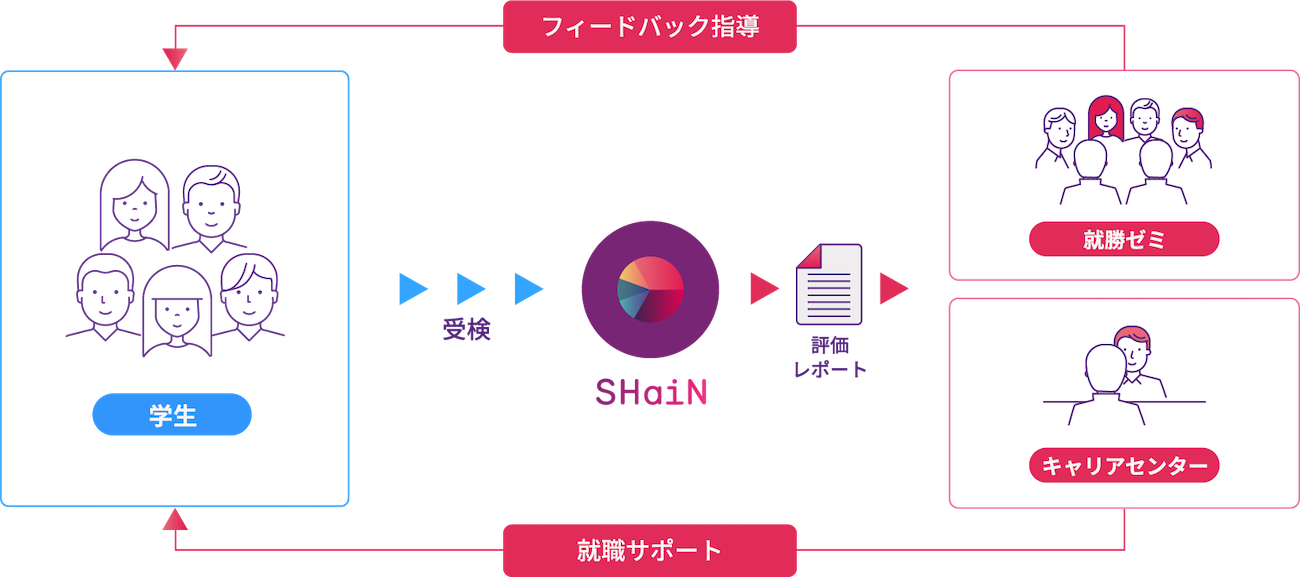

2020年から新卒採用で対話型AI面接サービスSHaiNを活用してきたロジスティックスオペレーションサービス。導入2年目に入っての手ごたえを、人事担当の松川明日香さんにお聞きした。

評価レポートによる工数削減と回答内容の可視化が実現した

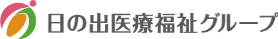

ロジスティックスオペレーションサービスがSHaiNの導入を検討し始めたのは、2020年。実は当初、アルバイト採用での利用を想定していた。

「人事役員が、外食チェーンのアルバイト採用にAI面接を活用しているという情報を得て、興味を持ったことがきっかけです。当社は現場勤務のスタッフを年間200名程度採用していますので、そこで利用できないかを検討しました。応募者との日程調整が難しかったり、当日になって面接キャンセルがあったりと、現場での負担軽減に期待したのです」。

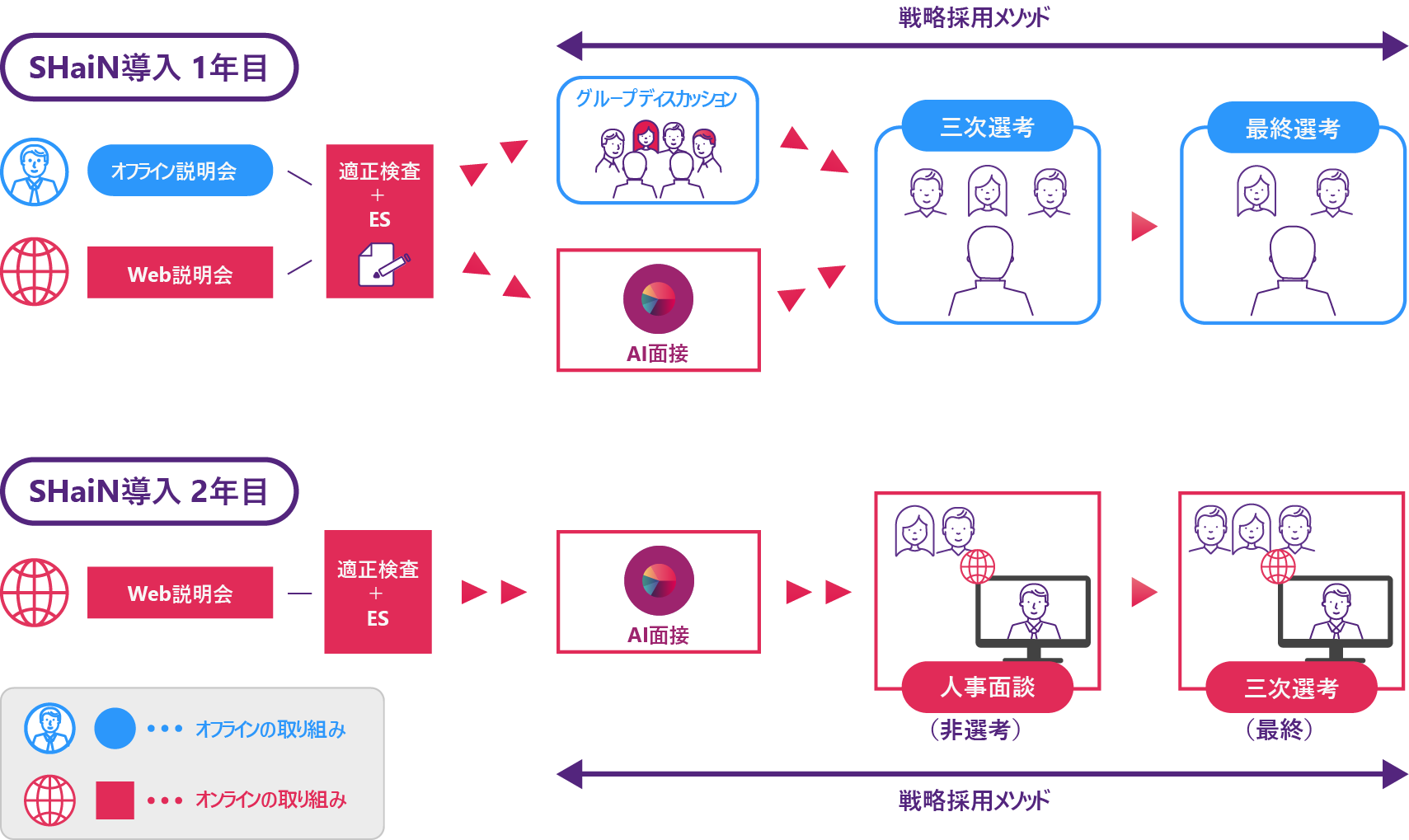

資料請求の後、SHaiNの仕組み理解やトライアル受検検討などを進めるうちに、新卒採用でこそ活用できるのではないか、との方向転換がされていった。

「近年、物流業界は急激な需要増加や人手不足に伴い、AIやIoT、ドローンといった最先端技術の活用を進めています。当社も新しいツールを積極的に採り入れる社風のため、導入までの道のりもスムーズでした。どのような使い方が効果的であるか、といった検討を重ねていくなかで、新卒採用での活用がベストだろうという結論に至りました」と松川さん。

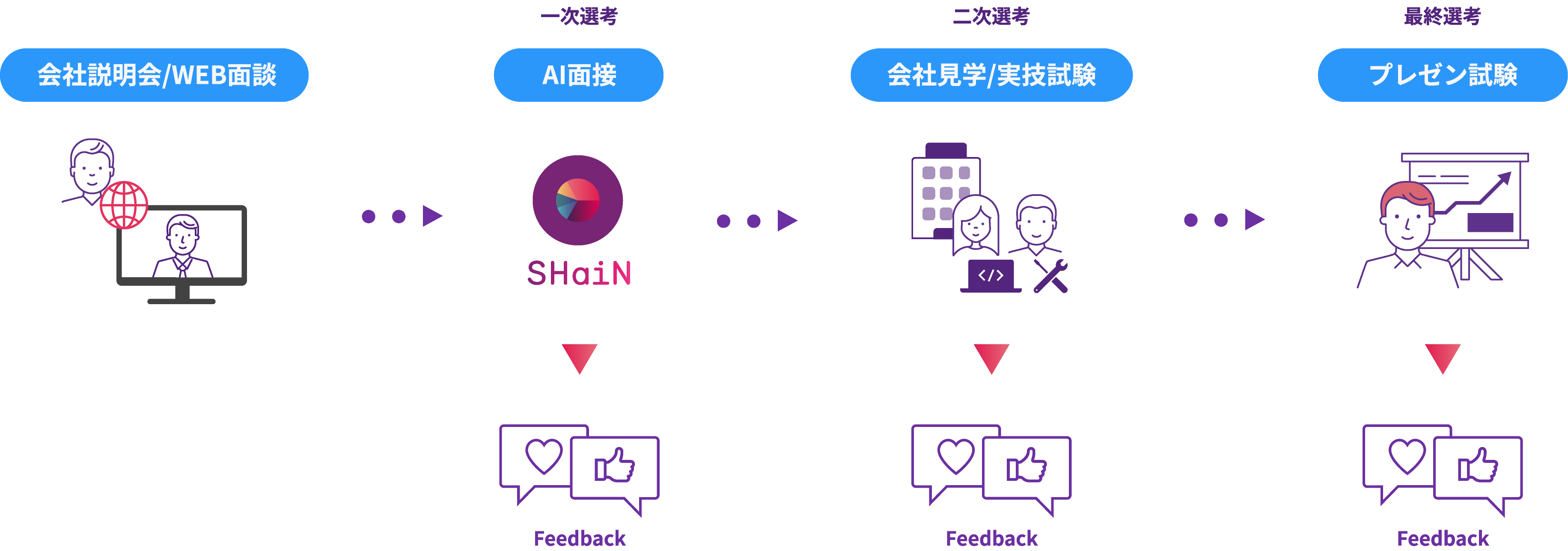

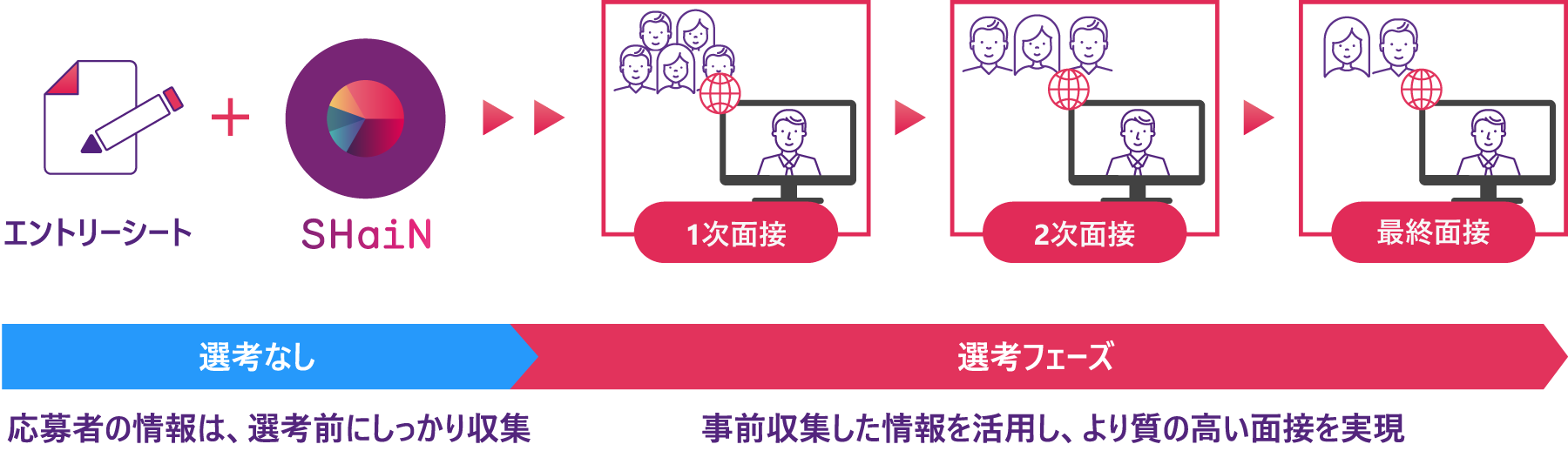

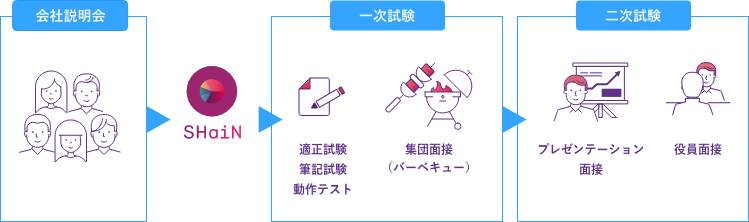

現在はオンラインでの会社説明会を経て、書類選考後の初期フェーズにてSHaiNを使用している。「最初に面接評価レポートを見た時は、候補者の発言が一言一句全て文字化されているのにびっくりしました。対面ではここまで詳細な話を聞けないですし、文字として残すこともできない。工数を削減しながら多くの情報が得られると実感できました。その後の対人での最終面接前には一通り目を通しているのですが、事前に『総合評価』や『特徴と傾向』でその人となりを確認できるのも効率的です」。

対人面接の際には、面接評価レポートで気になった点や回答がなかったN/Aの資質について確認するのみで、AI面接と対人面接の役割分担を意識した運用をしている。

「AI面接でしっかりと本人のことを知ることができているので、対人面接では候補者が弊社を知るための逆質問に多くの時間を割けます。AI面接で得られた情報を交えながら、相手の気持ちに寄り添い十分なコミュニケーションを図ることができるので、内定後の関係構築にもつながっていると感じます」。

読み方説明やカスタマーサポートを使いこなす

AI面接は独自のメソッドに基づいて質問を行い、その評価が面接評価レポートとして納品されるが、レポートの読み取り方や使い方への戸惑いはなかったのだろうか。

「トライアルの終了後にそれぞれの資質について解説を受けました。その後も評点の意味についてだけでなく、どのように使っていくとより効果的であるかなど、折に触れてサポートしていただけたので、困ることはなかったですね」と松川さん。求める人材像の分析やそれに基づいた基準の設定も検討したが、自社の特性や候補者の動向などを踏まえて、現在は特定の資質にこだわらず幅広い人材を採用している。

実際に受検した候補者の反応はどうだったのだろう。「会社説明会では、物流業界はAI活用が盛んなことを話し、それを踏まえて採用選考でもAI面接を実施していると伝えています。そのためか、受検後の候補者の感想は『先進性のある会社なんですね』というポジティブな反応をいただいています」。

まだ導入2年目で導入前後における採用者の違いまではわからないものの、自社にマッチした人材が採用できているといった手ごたえはあるという。データが増えていくなかで、さらに面接評価レポートをどう活用していくか、採用後の活躍も踏まえて期待値は大きい。

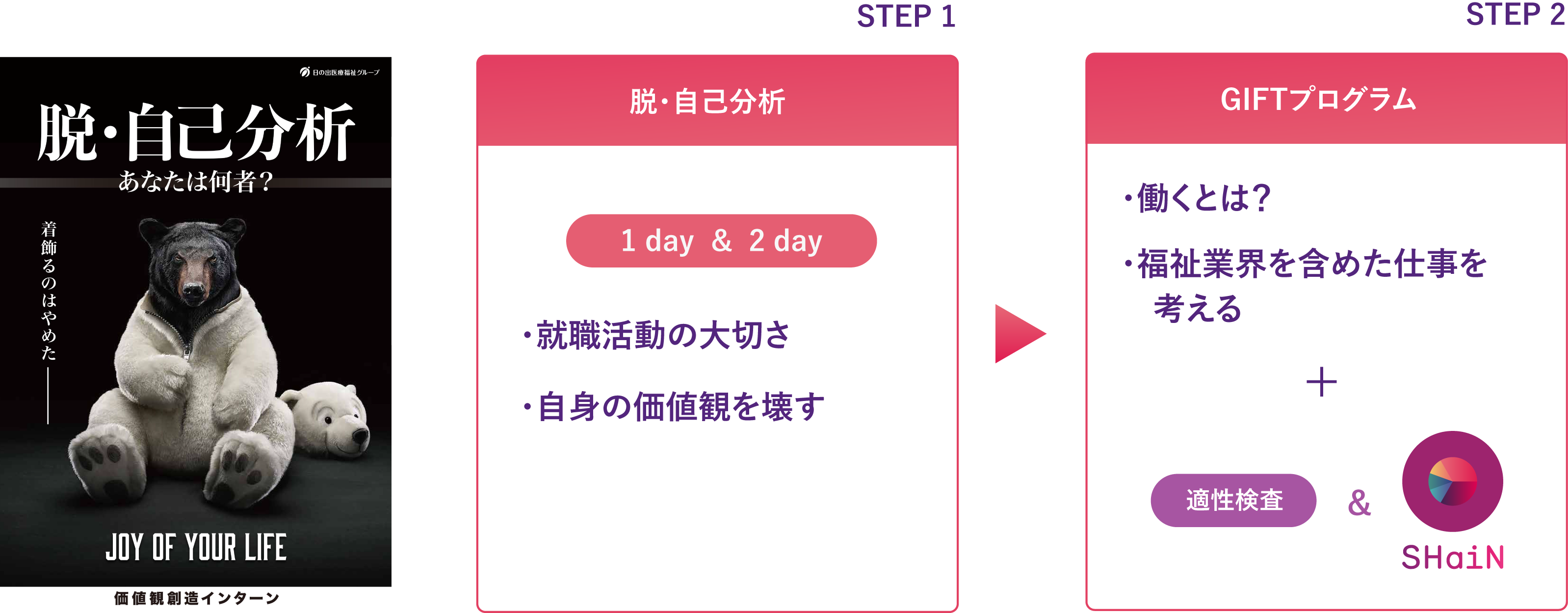

人事は採用だけでは終わらない。適切な人材育成のためのツールとして活用

「ロジスティックスオペレーションサービスでは、入社後の一定期間、現場オペレーションに従事し基礎知識を学びます。作業的なことも多いため単調と感じるかもしれませんが、今後マネジメント業務を任せていくためにはまず現場を知っておく必要があり、その経験は非常に重要です。ただ、自ら行動できる人材ほど現場経験を積むこの期間に脱落しやすかったり、人間関係につまずいたりする可能性があります。そこで、入社後に一人ひとりの資質や性格に合わせた育成をしていくために、SHaiNが活用できないか?と考えているんです」と松川さん。今直面している課題や悩みを解決するのが良いのか、少し先のキャリアパスを提示すべきなのか、人によりアプローチの仕方を変える。同僚との相性、どんな上司のもとが大きく成長するのか等、その人が最も力を発揮できるような配属について、面接評価レポートの活用を考えていきたい、という。

「採用活動や就職活動は、企業と候補者がお互いを選ぶ場です。そのためにいろいろな条件がありますが、何が大切なのかは人それぞれです。私たちは社員を大切に思い、しっかりと見守っている事、その社員に合った育成や教育をしている事を伝え、それらを魅力と感じて頂ける方に納得して入社していただきたい。今後もSHaiNを活用し、自社で活躍する人材を育成していきたいと思います」と語られた松川さんの言葉には、実直に人事業務に従事する姿勢がうかがえた。

2021年11月1日時点

.jpg)

「働きながら仕事をする際にネックとなるのが、お子さんの預け先です。田子重では2ヵ所の事業所内保育所があります。これは委託ではなく、総務の中にある保育所グループが運営しており、保育士も社員です。認可保育所と同等のグランドや給食設備を用意しているので、安心してお子さんを預けながら仕事で能力を発揮してもらえます。合わせて、学童保育も行っているので子育てしながら働く環境を整えており、子育てが理由で退職する女性社員はいないんです」。

「働きながら仕事をする際にネックとなるのが、お子さんの預け先です。田子重では2ヵ所の事業所内保育所があります。これは委託ではなく、総務の中にある保育所グループが運営しており、保育士も社員です。認可保育所と同等のグランドや給食設備を用意しているので、安心してお子さんを預けながら仕事で能力を発揮してもらえます。合わせて、学童保育も行っているので子育てしながら働く環境を整えており、子育てが理由で退職する女性社員はいないんです」。