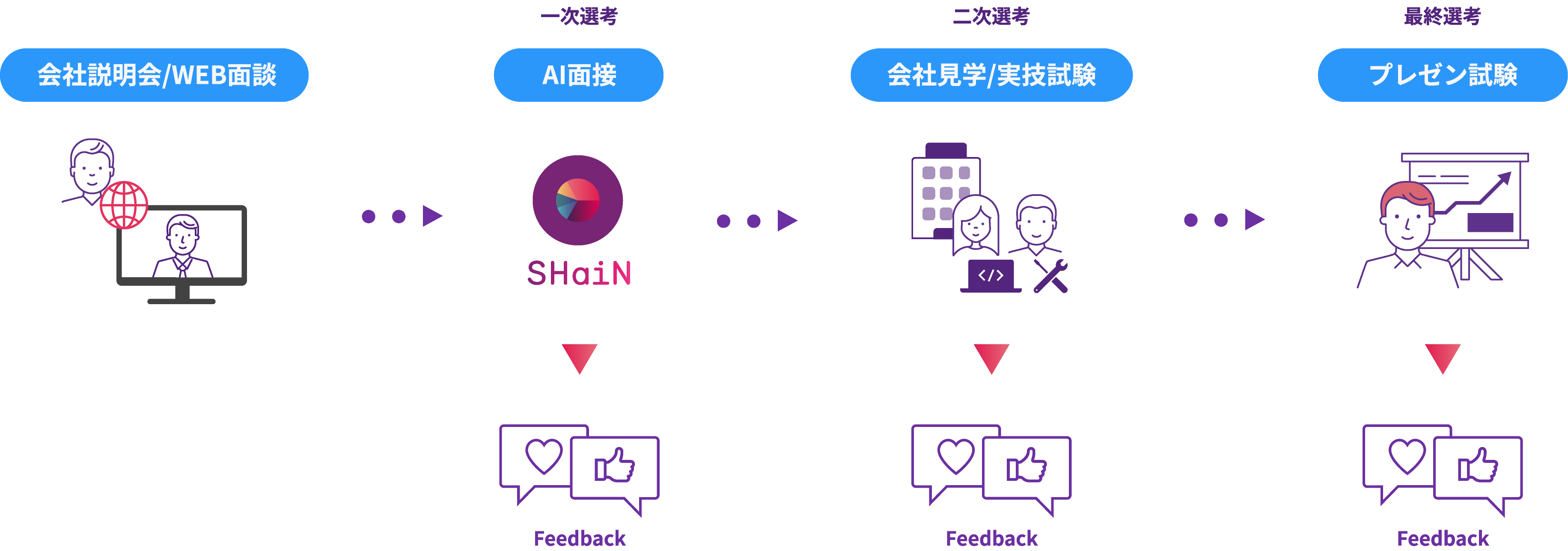

「うまい、やすい、はやい」のキャッチフレーズで、牛丼といえば誰もが知っている株式会社吉野家。120年の歴史の中で、常によりおいしい牛丼を追求し続けてきた。2018年からアルバイト採用(一都三県の首都圏エリア)をはじめ、中途社員、フィールド社員の採用にSHaiNを導入。その効果はすぐさま他のエリアに広がり、株式会社西日本吉野家の中・四国エリアでも、同年6月からアルバイト採用の導入に踏み切った。SHaiNによって軽減された負担と今後SHaiNに期待する点を本部採用センターの依田庄平さんに伺った。

「応募者側に寄り添うためのツール」という対話型AI面接サービスSHaiNのコンセプトに納得

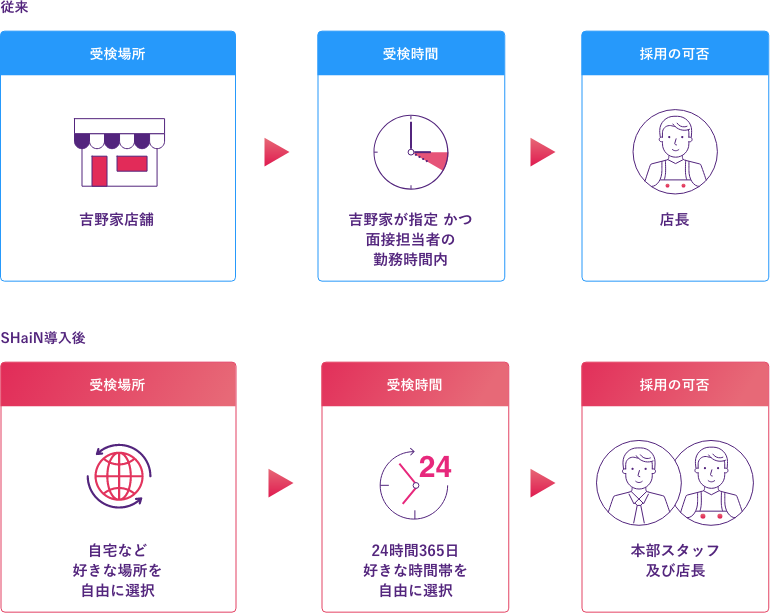

「AI面接のイメージは、人気企業が多くの受検者をフィルタリングするためのツールというものだった」と依田さん。ところがAI面接のコンセプトを聞いて、認識が逆転したという。「”応募者に寄り添うためのツールです”と言われたんですよ。これまでは店側の都合で、面接の日時などを決めざるを得なかったんですが、AI面接なら応募者が自分の都合のいい時に受けられる。これは応募者側のハードルが低くなる、と納得しました」。実際、アルバイトに応募してくる高校生たちは、日中は学校がある。応募者と店、双方にとってメリットがあるなら、試してみる価値はあると思ったそうだ。

吉野家では、神奈川県74店舗でのアルバイト募集に2018年11月からSHaiNの利用を始め、2019年春からは一都三県に広げている。アルバイトなので、質問項目を1資質に絞ったSHaiNライトプランを選択。今のところ、吉野家ホームページからの応募時に、店長による面接か、SHaiNかを選べる形だ。

忙しい店長の業務負荷軽減に貢献

首都圏に422店舗を展開している吉野家。複数店舗を管理している店長たちは、深夜勤務明けに別の店舗へ行って応募者と面接することもある。だが、そうしてお互いの都合を合わせて面接の日時を決め、約束の店舗で待っていても、ドタキャンされることも少なくない。「そんな時は疲れも倍増しますよね。店長の負担を軽減できるのが、AI面接の一番のメリットです」

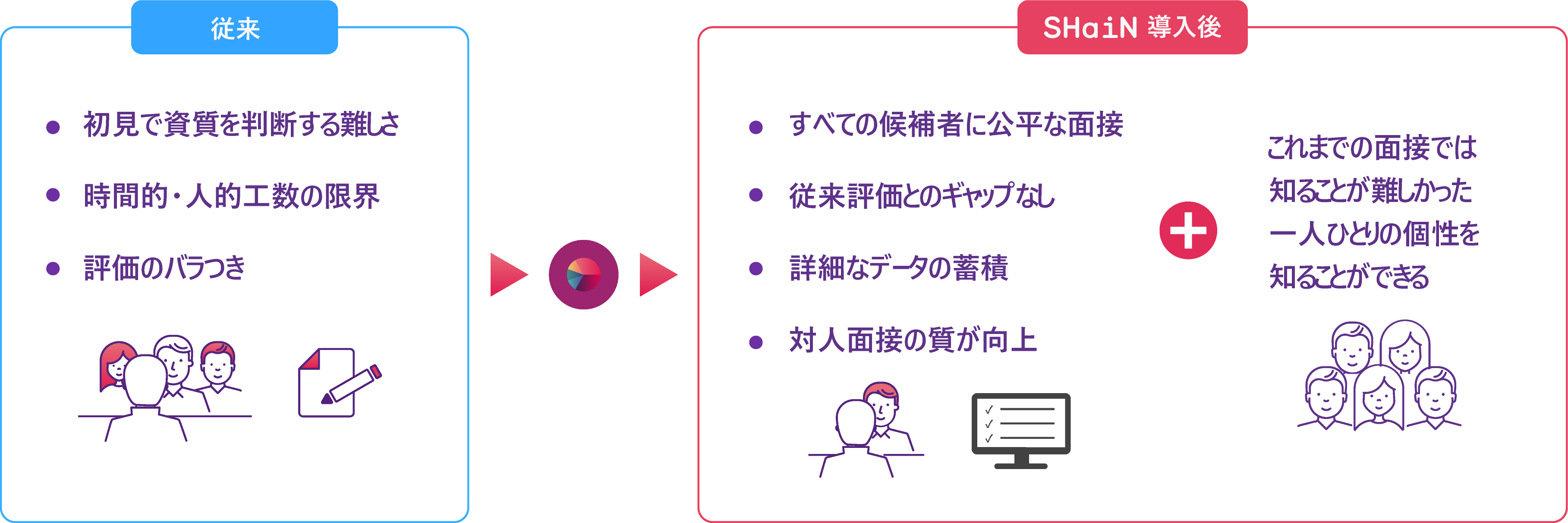

SHaiNを使った面接の場合、関東営業本部で一括して採用までを決めている。これまでの合格率は58.6%。採用センターの業務は増えたが、その分、忙しい店長の負担はだいぶ軽減された。「最初のうちは、本当にAI面接の採点結果を信頼していいのか不安もあった。それで私たちも全部の動画をチェックしていました。でも最近は、評価レポートの結果が一定の基準をクリアしている方は、そのまま合格としています」ときっぱり言い切った。

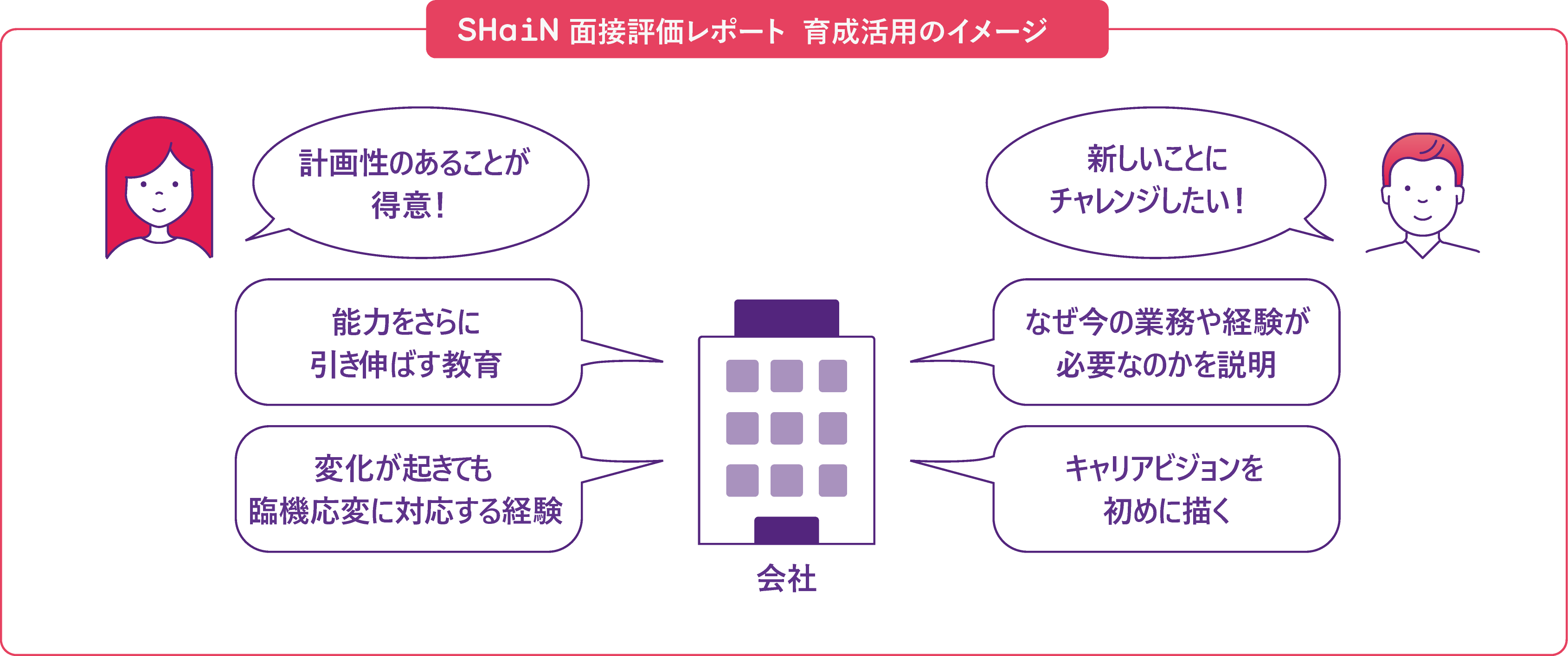

2019年9月からは、企業が独自で聞きたい質問を3つ入れられる「フリー質問」も導入された。吉野家では、勤務可能な曜日や時間帯、飲食店での勤務経験などを聞いている。「勤務できる時間帯が事前にわかるのはいいですね。以前に吉野家で働いていた経験をお持ちの方もいます。その当時の勤務状況などを確認して、問題がなければ太鼓判で店長に紹介します」

期待される効果は、地方での新店開店時と評価のバラつきの解消

今後、SHaiNの効果が一番期待できることは、地方に新店を出すときだという。「オープン前のまだ店舗ができていない段階でアルバイト採用の面接をするのですが、場所を借りたり、面接官を派遣したりする手間と経費がかかります。その部分を削減できるメリットはとても大きいです。地方でこそAI面接は使い勝手がいいと思います」。

一都三県だけでも数千単位の応募があるというアルバイト採用。「AI面接には、人間が観るために生じる評価基準のバラつきが平準化され、客観的評価による採用でサービスレベルが向上することを期待しています。まだアルバイト採用は全国展開には至っていませんが、AI面接の認知度が上がって、『吉野家がやってるぞ』っていう噂がさらに広まれば、AI面接による面接を自社ホームページ以外の媒体での募集にも広げていく予定です。面接時間のすり合わせをしなくてもすぐ自宅で面接ができれば、働き始めるまでの日数も短縮できます。そういった点で応募者と店長の双方にメリットがあるという認識が広がれば、より一層の多くの店舗で利用することが可能になるでしょう」。

.jpg)