静岡県中部を中心に12の店舗展開を行っている株式会社田子重は50年近い歴史があり、スーパーマーケットとして地域社会の食を支えている。経営理念で「従業員の幸せ」を謳い福利厚生や教育制度に力を入れている田子重では、どのように対話型AI面接サービスSHaiNを活用しているのだろうか。人事担当の小長井和生さんにお聞きした。

応募者増の鍵となるか?SHaiN活用への大きな期待

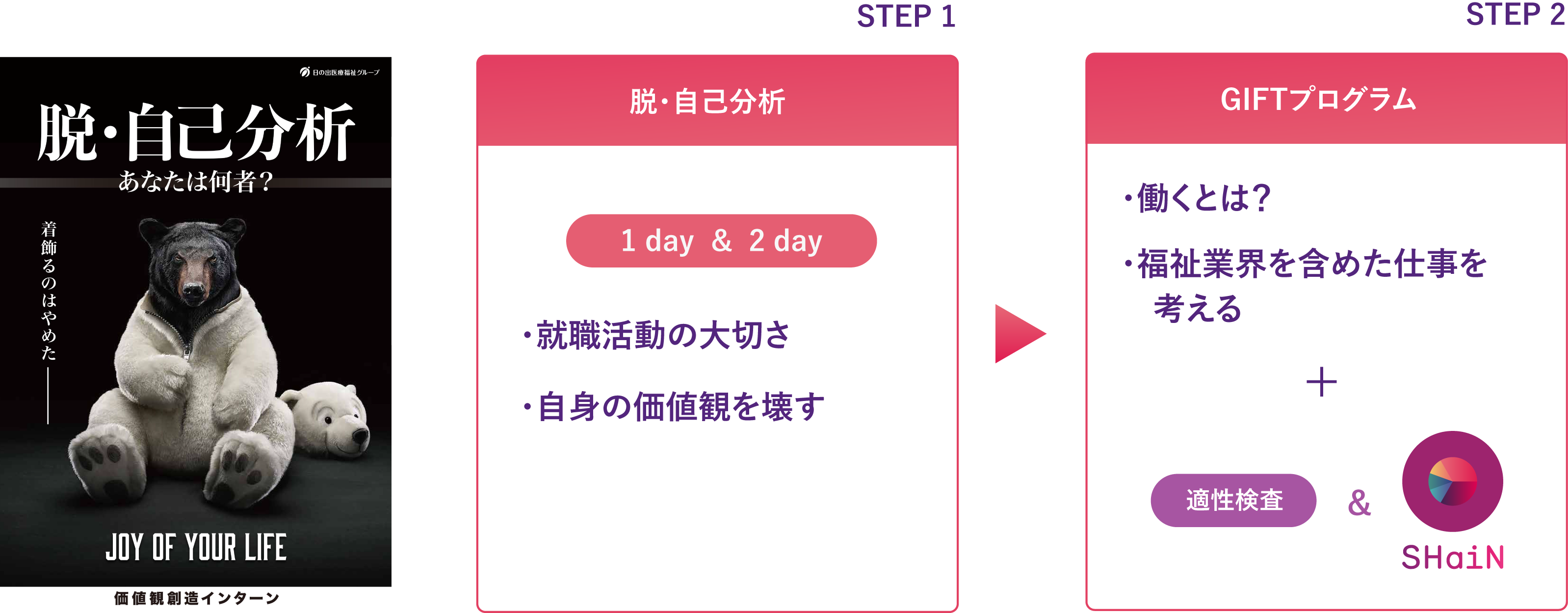

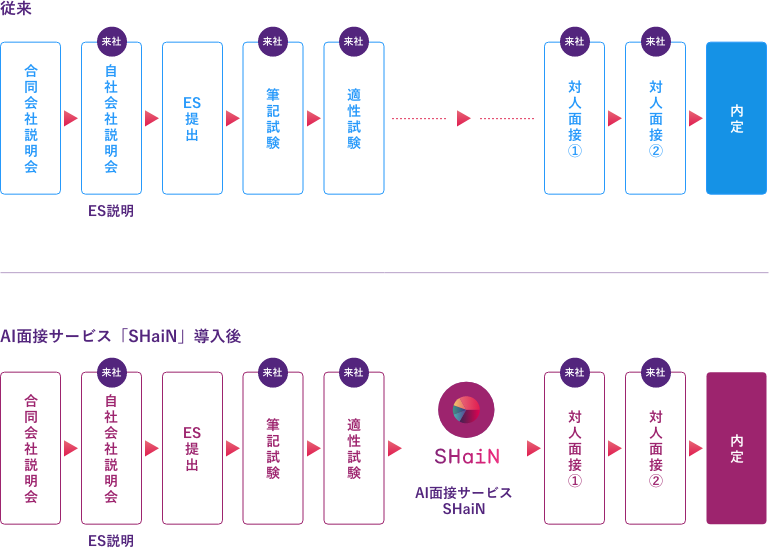

田子重がSHaiN導入を決めるきっかけとなったのは2019年2月、同業種の企業が導入を発表したニュース。遠隔地からの受検が増えることでより多くの人材を獲得できるのではないか、また人の感や感覚ではない評価基準で公正な選考ができるのではないか、という期待があったという。同年6月には正社員採用とアルバイト採用にSHaiNを導入した。

「実施して間もないこともあり、まだ明確な結果が出るまでには至っていないんです。正社員採用とアルバイト採用の両方のプランを利用して感じたことは『まだ受検者がAIに対して意識するハードルは高いのかな?』ということです。当初期待していたほど応募者数の増加までは残念ながら至りませんでした」。

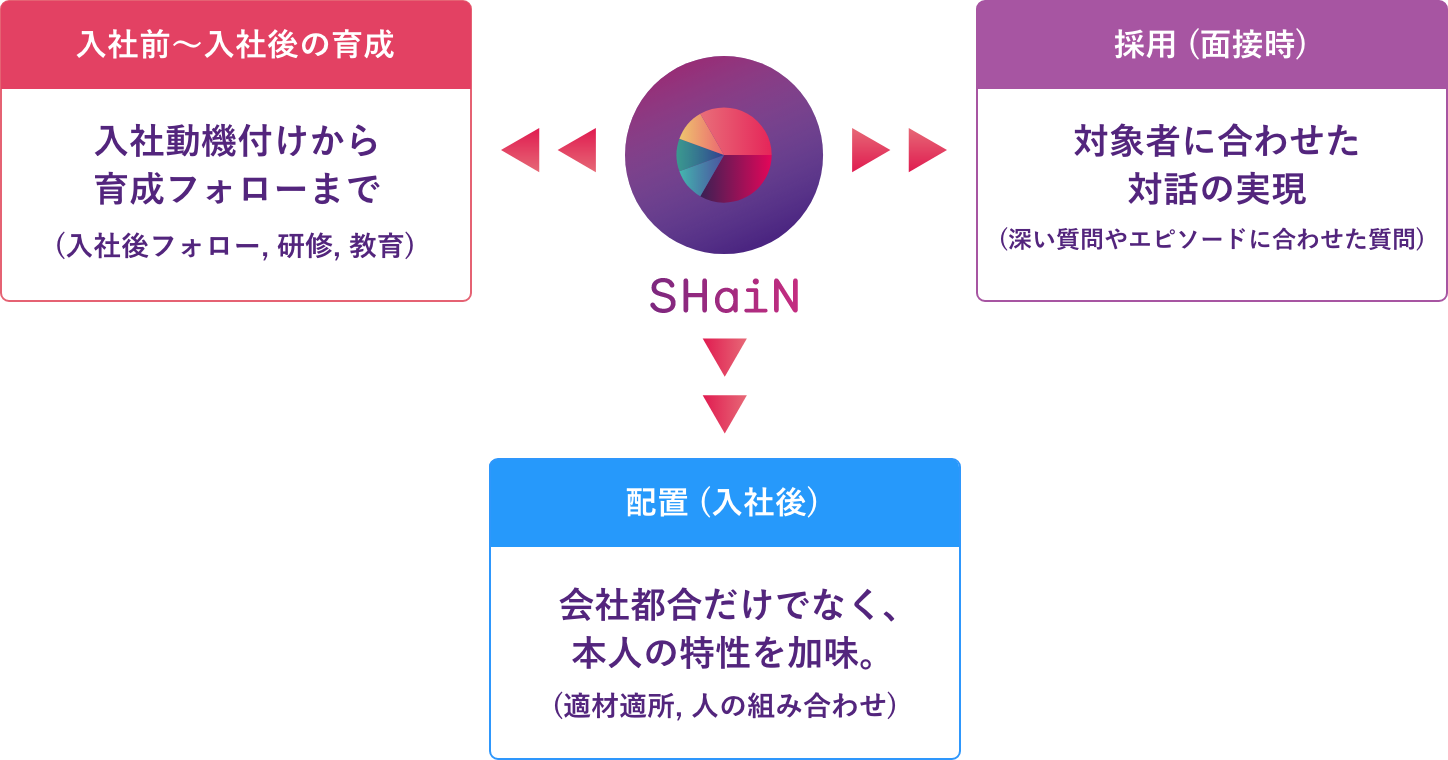

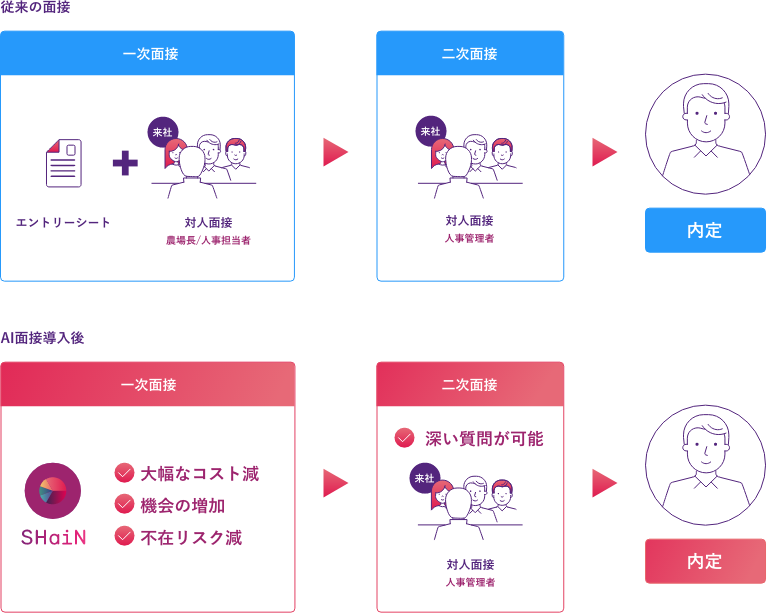

しかし、SHaiNには大きな魅力を感じている。期待されていた評価に対しては、十分満足できる結果だった。「テスト受検した社員の評価レポートは、私どもが把握している本人の評価とほぼ合っていました。評価レポートはそれが言語化されているので、記録としても資料としても使いやすい。納得できる価値があると実感しています。AI面接の場合、じっくり時間をかけて面接が行われるので、最後まできちんと取り組めているかどうかがわかるのもいいですね。新卒採用ではフローにも組み込み、今後は積極的に活用していきます」。

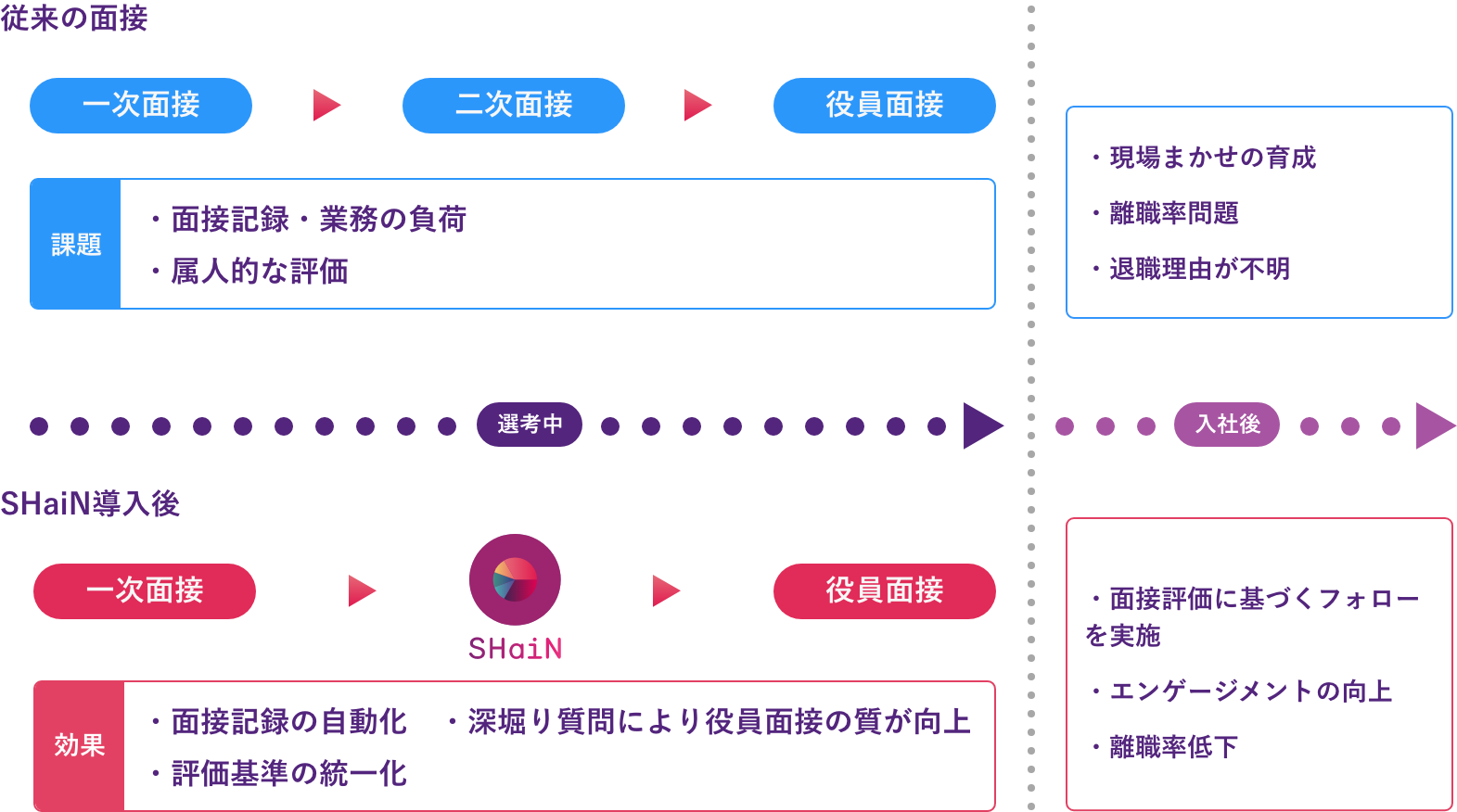

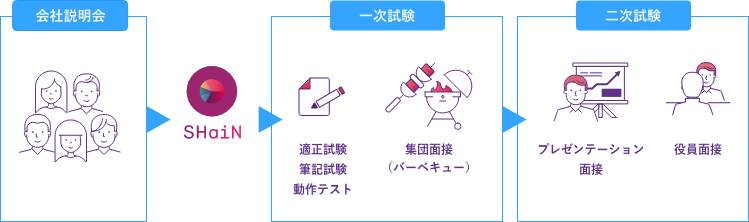

田子重では新卒採用の場合、会社説明会の後にSHaiNの受検をしてもらい、公正な基準で候補者を絞り込んだ後に一次試験へ進んでもらう。その次の二次試験は人による面接が行われるが、SHaiNの評価レポートはここで資料として活用する。「この新フローによって、求める人材をより効率的に採用したい」と小長井さんは語る。

地方企業や、外国人採用時の負担軽減が可能に

田子重は地域に根付いた地方企業だが、外国人採用にも積極的であることから、遠隔地での受検への期待も大きかった。そこで、まずはアルバイト用のSHaiNを使い、日本での勤務を希望している台湾在住の候補者に受検してもらった。

「まだ受検者が少数なので検討課題は多いのですが、新しい方法としての手ごたえを感じました。時代とともに採用も進化していく必要があると、改めて実感しています」。

今後新卒採用でも、東京や大阪からのUターンやIターン就職をしたい就活生にも積極的にアプローチすることで、応募者数の増加、より優秀な人材採用が可能になると大きな期待を寄せている。

働き続けられる企業だからこそ、よりよい人材を確保したい

スーパーマーケットという業種は多くの女性が活躍している。田子重では、福利厚生に非常に力を入れており、働きやすさにも定評がある。  「働きながら仕事をする際にネックとなるのが、お子さんの預け先です。田子重では2ヵ所の事業所内保育所があります。これは委託ではなく、総務の中にある保育所グループが運営しており、保育士も社員です。認可保育所と同等のグランドや給食設備を用意しているので、安心してお子さんを預けながら仕事で能力を発揮してもらえます。合わせて、学童保育も行っているので子育てしながら働く環境を整えており、子育てが理由で退職する女性社員はいないんです」。

「働きながら仕事をする際にネックとなるのが、お子さんの預け先です。田子重では2ヵ所の事業所内保育所があります。これは委託ではなく、総務の中にある保育所グループが運営しており、保育士も社員です。認可保育所と同等のグランドや給食設備を用意しているので、安心してお子さんを預けながら仕事で能力を発揮してもらえます。合わせて、学童保育も行っているので子育てしながら働く環境を整えており、子育てが理由で退職する女性社員はいないんです」。

この手厚さに魅力を感じる人は多く、パートの確保にも一役買っている。「長く働き続けたい女性が増えていることから、大学生も関心を寄せてくれます。女性に限らず、生活に大きな変化があっても仕事を続けていけることは、経営理念の『従業員の幸せ』につながるものです」。

また田子重では新人研修に6ヵ月間、その後も随時、各部門での研修やコンテストの参加を推奨するなど教育体制が非常に充実しており、切磋琢磨しながら働き続けることができる。よい環境を整えたのは、長く良い仕事をしてもらいたいからこそ。そのためには会社が求める人材をより的確に採用する必要があるという。「将来的には面接評価レポートを配属の参考などにも使って、従業員が適材適所で力を発揮するための一助にできるといいですね」。

よりよい職場を実現するツールとしてSHaiNへの期待は高まっている。

2019年12月23日時点